Esperanza y José, dos hermanos que viven en uno de los municipios populosos del sur de San Salvador. Si uno quiere saber del otro toma el teléfono y llama. Parece la acción más sencilla entre tanta telecomunicación; para ellos, en cambio, es un palpitar que se acelera en cada llamada. Es la angustia de no saber si al otro lado de la línea habrá una voz que conteste. También se citan cuando es necesario, pero lejos de sus hogares. Hace unos 20 años, cada uno tomó su camino; se mudaron a dos cantones del municipio de Tonacatepeque: él a La Fuente y ella al Zacamil. Aunque viven a tan solo dos kilómetros de distancia, saben que no pueden visitarse y, mucho menos, encontrarse en un punto intermedio del camino. Y no pueden verse porque la orden es más que precisa: visitar el territorio controlado por la pandilla contraria no está en discusión.

Ese es el primer código que no pueden quebrantar. Solo cruzarse la calle en poderío del otro ya es una falta grave que terminará en asesinato.

El caso de Esperanza y José es solo un primer ejemplo, una pequeña muestra de lo que ocurre en zonas donde las pandillas vierten su poder. “No podemos ir a visitarlos, ni mi hermano a nosotros ni nosotros a él”, sostiene Esperanza. Si ella lo hiciera, sabe que ahí “o la matan o le pegan”. El que ha cruzado la línea se ha enfrentado a las consecuencias: termina con un balazo en la cabeza entre matorrales, muerto adentro de su vivienda o en plena calle. Son gente que no tiene relación con ellos la que está muriendo, asegura Esperanza. “Uno está de acuerdo de que se maten entre ellos, ¿pero uno?, que nada tiene que ver”.

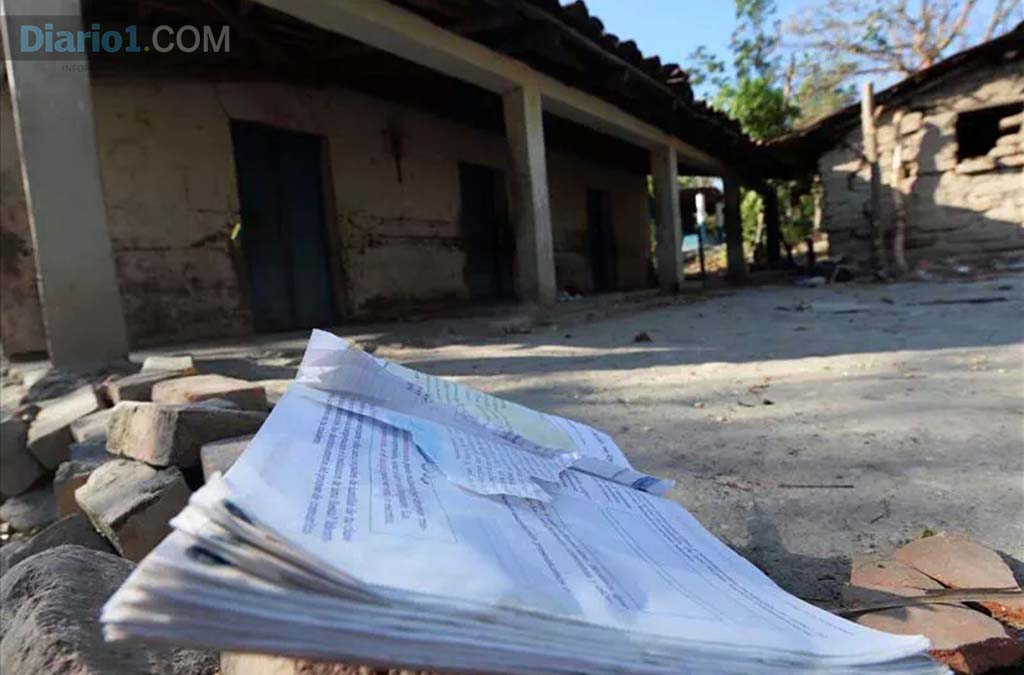

Así lucen algunas de las viviendas, en zonas donde hay presión de pandillas, que terminan en el abandono. Foto D1: cortesía.

Segundo ejemplo. Concepción vive en la comunidad Cristo Redentor del cantón Los Llanitos, en Mariona, pero trabaja en San Salvador; es madre y recién perdió a uno de sus hijos: lo mataron porque se negaron a salir de su casa. Ya les dieron la advertencia, el que no la tome se atiene a las consecuencias. Concepción aún no se recupera de ver a su hijo tendido sobre la calle, luego de haber sido asesinado cuando venía de trabajar. Lo asaltaron, le quitaron su sueldo y el celular. Ella no se unió al resto de familias que han optado por el abandono de sus hogares.

La comunidad Cristo Redentor está detrás del penal La Esperanza, conocido también como Mariona. Ahí, desde hace unos días, las familias que lograron encontrar otro lugar se han retirado. Concepción no lo ha hecho porque simplemente no tienen otro lugar dónde ir a parar.

La Policía Nacional Civil (PNC) sabe que en el caserío San Pedro, la colonia Nobleau, el caserío Buena Vista, el cantón Los Llanitos y unos cuantos más que rodean al centro penitenciario son lugares donde el Barrio 18 revolucionarios están tomando cada vez más presencia. Hay migración de pandilleros que están llegando a poblar. Es una lucha por la territorialidad. Es una puja con la Mara Salvatrucha (MS-13) para controlar más poblados.

Hace un mes hubo un éxodo de 22 familias en la colonia San Carlos en el mismo sector de la colonia Los Llanitos, según las autoridades.

Aunque la protección de la PNC se está dando a la comunidad San Carlos, la zona concentra muchas comunidades, con extensas zonas boscosas, que hacen más difícil los operativos. No se descartan ni centros de entrenamiento o campamentos.

¿Desplazados o “dormir entre pandillas”?

La familia de José vive apegada a las normas; sobre todo, cuando saben que las pandillas se toman más territorio, el control policial no es suficiente y cuando hay un monto de por medio que les permite subsistir “sin ser molestados” -sí, José y su familia tuvieron que pagar un poco más de $2,000 para no ser obligados a retirarse de su casa-. “El jefe del cantón nos dijo que si queríamos vivir y quedarnos, pagáramos”, manifiesta José.

En el cantón La Fuente hay una calle que lleva al río La Presa. Pues ahí, dice José, es zona que la ganaron los del Barrio 18.

José y su familia se levantan y tratan de conciliar el sueño cada día pensando en si lo $2,000 (que aún no terminan de pagar) expiran. Es decir, si será suficiente para no volver a ser extorsionados. “Ay, Dios, si nos atrasamos. Con ellos no puede uno atrasarse”, asegura. Esos son los códigos que deben cumplir. Callar es uno más entre tantos.

Y es que en comunidades como las de José y Esperanza, las de Concepción y muchos otros salvadoreños, donde no existen muros que encierran colonias privadas, ni seguridad disponible las 24/7, delatar un crimen o denunciar nunca será la opción primera.

Para Esperanza nunca lo será, primero, porque ya no confía en algunos agentes policiales, tampoco en la figura de autoridad de uno que otro concejal de Tonacatepeque. “Si bien se sabe que muchos de ellos tienen hijos pandilleros –dice la mujer con la sensación de no saber a quién recurrir-. ¿Qué nos queda? Si cuando se denuncia, ellos ya lo saben. Llegan los operativos, y ellos ya lo saben. Solo se escucha que dicen: ‘¡háganse humo!, porque esta vieja ya habló’”.