Portes mortis et seras disrumpet…

Nunca supe qué me había sucedido hasta recibir de Amaral Arévalo un libro científico de mi antepasado. Se intitulaba “Medicina legal” (1884) de Fortunato Tadei (1822-1902), cuyo nombre cerraba el mío en terceto. Primero lo ojeé en el desdén de la duda. Su orientación técnica no me simpatizaba, sino me causaba estupor y repulsión. Notaba el vínculo inicial entre la ciencia y la política. “Sr. Dr. Don Rafael Zaldívar, Presidente de la República del Salvador, Ilustre protector de las ciencias…Ilustre mecenas” (1876-1885).

Pero mi lectura reconocía la honestidad de quien honraba a su protector. Otros, en cambio, ocultaban el apoyo monetario de su arte, bajo rúbricas nacionalistas o etéreas. Los logros objetivos de la investigación —“medicina del foro”— los hacían posible las finanzas del estado que invertían en el bienestar público. Varias páginas después, el apoyo lo justificaba una cita incógnita de Santo Tomás de Aquino. El rigor técnico y la política los aunaba la ordenanza u orientación pública que la ley administrativa aplicaba a lo común. “Rationis ordinatio ad bonum commune; ordenanza/orientación racional al bien común”. Para mantener ese bienestar comunitario se necesitaban “peritos” quienes evaluaran la razón desde su especialidad y “título en la ciencia”.

Quizás Fortunato Tadei preconizaba en la medicina legal una ciencia social al servicio de la justicia. El ejemplo inicial de un “estupro” me resultó obvio. El crimen del hombre mayor sobre una menor sólo recibió una sentencia reducida, mientras la joven había enloquecido por completo. El abuso trataría una cuestión de género apenas insinuada o, inaceptable en la ciencia, refería una simple metáfora de la nación regida por hombres. En qué medida los conceptos regían mi vida, implicaba volcar la razón en sentimiento, lo objetivo en alegoría. La doble conversión —la noción en símbolo; lo objetivo en subjetivo— guiaría un ensayo por venir. Elaboraría una po-Ética.

Tatuado de nacimiento, en ese tercer nombre leía cómo su destino y el mío se invertían. El emigró de Europa a El Salvador y, gracias a la ciencia, le reconocieron títulos en la administración municipal de Santa Ana y en el gobierno central. Debido a mi con-ciencia —turbada quizás— yo viajaba en el anonimato hacia su punto de partida. Se trataba de interpretaciones —pensé— al observar la fluidez fronteriza entre la “muerte real” y la “muerte aparente”, otros dos conceptos claves de su obra médica. Yo estaba “realmente muerto” en la vida de mi entorno habitual, envejecido. A la vez, me sentía “muerto aparente” en el designio de los peritos que me examinaban, mental y químicamente.

Esta ambigüedad de la Muerte —real y aparente— la adquiría del “dualismo biológico” que constituía “la esencia” de lo humano. La “materia” y el “espíritu” se unían provocando sus “transformaciones” por “la degeneración” de uno de los costados. El deterioro físico recrudecía el quebranto mental. Quizás esa ruina había sido mía desde niño. Era un estigma prenatal que lo agudizaba la cercanía crónica actual, hasta perturbar mi habla en titubeo. A menudo, desde mi infancia, la tildaban de locura. Eso debía comprobarlo.

La fuerza de lo corporal provocaba un impacto drástico en lo espiritual. Esta afectación de lo somático me causaba una hendidura punzante en el alma. La certificación que habían indicado los expertos verificaba el dinamismo entre ambos polos de mí mismo. Además de la constancia médica pericial —cáncer terminal— había recibido otras confirmaciones científicas similares. Casi siempre desvariaba en el pensar. El “cáncer mental” debía extirparlo. Desde temprana edad me recomendaron corregir mis juicios irracionales y mis emociones impulsivas. Mi errancia tartamuda en la palabra.

Luego del pesar por la “muerte real”, prosiguió el silencio por mi “muerte aparente”. Las primeras condolencias no sólo me deseaban el clásico R. I. P. A diario lo escuchaba en la música coral de un réquiem sinfín. Su ronda me adormecía cada noche. También en su reserva, el pésame me declaraba la sin-dolencia por mi muerte en vida. Como el silencio conclusivo, confesaba el dolor de mi cercanía. Mi amistad inducía el escozor de la repugnancia.

Todo concluía en el sosiego sepulcral. Este recinto subterráneo cada día lo volvía más entrañable, en el sentido literal. Me rascaba el vientre. El constante monólogo me colmó de su mejor compañía. Quizás el cáncer terminal no vaticinaba una simple enfermedad del cuerpo, sino causaba también un daño psíquico en mi entorno. Según el diagnóstico, mi coma predecía el final en sinrazón. Mi destino lo soldaba la impostura. Era necesario acallarla, ya que la lógica exigía extinguir el ensueño para realizar su cometido utópico.

***

Entonces —al hurgar archivos familiares— advertí en mi psique un tatuaje prenatal. La muerte no era una experiencia reciente, sino la prefiguraba mi nacimiento. Tal era el silencio que mi madre había guardado durante toda su vida. No había nada nuevo en la enfermedad, salvo la necesidad de olvidar. En el anonimato, ya Rosario Castellanos manifestó el incontenible anhelo de la madre por su primogénito. Y yo lo comprobaba en carne propia. Luego del nacimiento de mi hermana mayor, su gravidez no pudo aceptar la pérdida de su hijo en un parto falso. Por tradición legendaria, a él se le predestinaba el nombre del padre, el cual regía la lengua materna.

Este desfalco imprevisto constituyó la falta primordial que me tatuó el alma eterna al encarnarse en esta formalidad material de un cuerpo. Había nacido muerto y mi nombre de pila se había desplazado hacia generaciones anteriores difuntas. El signo del fallecimiento latía en mi seno desde el origen. Percutía con tal intensidad que lo real y lo aparente se confundían en una sola unidad. Me lo declaró el eco de quienes entonaban el réquiem de mi partida en el silencio. Su desdén decretaba mi locura. “Por embarazo extra-uterino…[mi] feto [fue] siempre un cadáver”.

No me extrañaba, ya que la “usurpación de la identidad” explicaba el dilema de mi vida. Había suplantado a un muerto, en cuerpo y alma, según el “dualismo biológico” que me revestía en lo social. No era el hermano mayor, sino el relevo imaginario en la mente de mi entorno. Sólo el silencio que latía tristeza desde mi concepción me revelaba el escondite. El disfraz terreno de mi verdadera persona siempre proyectaba lo inexistente. En nombre propio y en estatuto social. El doble decreto pericial regía mi vida, del fraude del “estado civil” —ser mayor y primogénito— al “nombre fingido” que verificaba el engaño.

Acallado, el vaticinio prenatal culminó en el mismo sitio del hospedaje, el abdomen. “El abdomen se meteoriza en fuerza de…los gases cadavéricos”. De nuevo, se imponía el azar objetivo que hacía coincidir eventos dispares. La muerte de la madre repercutía en mi seno. Sólo en ese instante el silencio se articuló en voz. Carente de una cisterna que acogiera retoños, el vientre se me infló de pesadilla. Así se redobló mi destino en la “locura”, sin un dictamen claro sobre mi “estupidez congénita”, “imbecilidad morbosa”, “demencia íntima”, “manía” o “delirio” tremens. Nunca entendí cuál de esos términos de la “medicina legal” se aplicaba a mi persona.

Pero, la doble “usurpación” del inicio transcurría hacia el desvarío de la razón. La inculpación final por “demencia habitual” iniciaba la gestión de privarme de todos los bienes. Quedaría condenado a la afonía y la pérdida completa de toda expresión. Mi única defensa clamaría por concederme el balbuceo, al restaurar las facultades “intelectivas y afectivas”, según prueba química fidedigna. En reincidencia, la “dualidad” de lo “biológico” cobraba su tributo en la insensatez tardía, de igual manera que el dolor de la pérdida traslucía la angustia. No obstante, redoblé el parto —hoy en cesárea— de mi resurrección terrena. Renacía de mí mismo, del suelo materno difunto.

Nunca lo creí posible debido al prejuicio social del uniforme. Pero surgí de mis entrañas como semilla en brote, enroscada en el origen y en el fin. Sin cambio de nombre real —sólo aparente— vivía el renacimiento de un muerto. Casi nadie reconocía mi antigua identidad. Sólo percibieron el desvarío que oscilaba sin una línea recta objetiva. Me parecía obvio que mi madre no podía irse sin renovar el contrato. El contrato milenario me ligaba a la Muerte natal. Ahora se invertía hacia la vida de un muerto. Si nací “muerto en vida”, de ahora en adelante yo perduraba como “vivo en muerte”.

Perviviré en esta frontera donde ya no se distingue el día de la noche, en el atardecer perenne del celaje. Ni se discierne la noche del día, en el alba perpetua. Antes se creyó que “el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse”. Hoy, pese a la censura, en mí mismo entablan otra vez ese diálogo sinfín. Vivo en “el latido” primordial “de” ese “mar en el que no sé nada”.

***

Mis “sueños no se van a la tumba”. Por lo contrario, en la tumba sueño el infinito encuentro con lo Divino. El anhelo místico sólo lo realiza la Muerte. Nací como este niño cuya “cuna y tumba” fueron el desdén precipitado del entierro. La nación sepultada.

https://www.youtube.com/watch?v=oq5X2G5qKQI

Loma, “Ocotillo”.

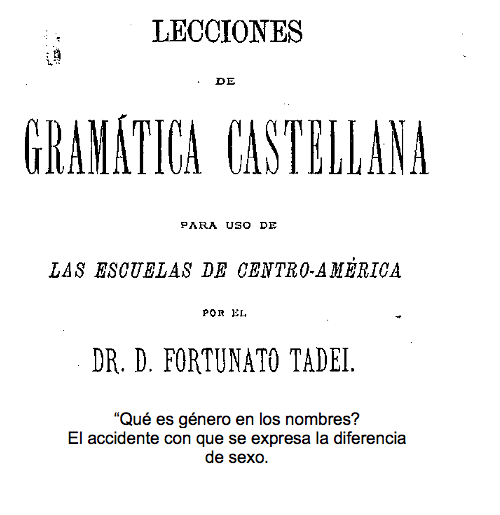

“Qué es género en los nombres?

El accidente con que se expresa la diferencia

de sexo.

Cuántos son los géneros?

Seis: masculino, femenino, neutro, común

de dos, epiceno y ambiguo”.

En esta equivalencia inaudita —“género”, “sexo”— Fortunato Tadei se vuelve un contemporáneo de la diversidad —“seis” “géneros”— aun si no lo anota como tal.

(Acertadamente, Amaral Arévalo reconoce cómo en una época —anterior al concepto de “homosexualidad”— la “pederastía (desfloración pederástica)”, “el acto sodomítico” y el “hermafroditismo” incorporaban esa esfera hacia ámbitos nocionales hoy adscritos en otros terrenos sociales (i. e., utilizar energía atómica antes del siglo XX). Asimismo, sucede con el concepto de “muerto en vida”, su reverso, “vivo en muerte”, actualmente en el olvido. Ni la episteme del presente da cuenta íntegra del pasado, ni lo propio explica la experiencia ajena. La razón siempre elimina el sentimiento y el amor, distorsiones matemáticas).