De adulto recuerdo el sueño imperfecto de regresar al país. Había razones de peso. La incidencia conjunta auguraba que ida y vuelta desembocarían hacia igual destino. Ningún retoño brotaría si a su origen no lo alzaba el deceso de la semilla. Comprendí esa ley que disponía la identidad del inicio y del fin.

Nacer y fallecer se rizaban en unidad absoluta. Como el Día de la Cruz acontecía al verso del Día de Muertos. Luz y tinieblas en copla. Si había frustrado cumplir la despedida de la marcha, al menos debía cometer el arribo de los celajes. A estrías naranjas, divagaba el viaje entre el colorido de nubes dispersas. El engarce motivaba el retorno imposible, acaso la reintegración ilusoria. La niebla descendía a florecer en fronda. Disgregaba espejismos al ras de la copa de los árboles. En manto albino recubría la faz del horizonte lejano y jovial. Así viajaría en nubarrón.

No me resultaba fácil organizar la mudanza. Me había apegado a los múltiples objetos que acompañaban mi estancia urbana. A las calles que a pie recorría a diario. Sería difícil acostumbrarme a una nueva rutina. Luego de tantos años ya no advertía mi antigua condición de extranjero, salvo de rozar las elevadas torres de marfil. Me diluía en la marcha cotidiana del trajín laboral. Circulaba por la ciudad como lo hacía cualquier oriundo. Pero en lo hondo, hervía ese deseo íntimo de saldar una deuda de infancia.

La idea del retorno me causaba el escozor de un nuevo desarraigo. Los objetos de uso diario —de la alimentación a la lectura— emitían un cariño singular. Eran parte constitutiva de mí. Desprenderme ceñía una amplia mutilación. Me trastornaba extirparlos, llegar manco y renco a mi destino. De nuevo, no extrañaría el aroma de las cosas. Ese halo intangible que impregnaba lo cercano. En sentimiento casi pueril, añoraba ya quitarme partes del cuerpo —uñas, pelo, barba— removibles al crecer. Al avanzar hacia otra etapa de la vida. No lo sabía a ciencia cierta, pero sentía que los libros y artefactos cotidianos se habían adherido a mi organismo. De igual manera que tumores benignos, me protegían de lo hostil en el fuero más íntimo.

Por fortuna, contaba con ciertos medios financieros —modestos, pero suficientes— para guardar una gran parte. Aún conservaba incunables, “aves sin nido”. “Aves” que jamás encontraron su “nido” en un país en desbandada. En el istmo norte a cuestas, a pendiente personal o colectiva, cada huida arrastraba una biblioteca viviente. Escrita en el pergamino de la piel, transcurría por caminos reales y veredas en cruz. Los registros se extraviaban en los ramales. Se abandonaban en el precario follaje del mundo. Los estantes sólo archivaban el goce en usufructo, mientras todo documento ajeno al gusto político adquiría el color mustio del otoño. Palidecía opaco en la desidia.

La ilusión del regreso era necia. Lo rancio de este delirio me otorgó la visa sin contratiempo. “Parecés Juan Preciado”, me insistió un amigo al advertir mi llegada. Entonces recordé cómo él también había proseguido la misma vía de vuelta al país. Empero, sin amarre sentimental al extranjero, sin compromiso financiero de apoyar a una familia, se integró de inmediato al medio. Al medio del desempleo. Un comentario similar me lo sugirió un oficinista de confianza. “Ud. sí que de al tiro anda sobado. Aquí sólo estamos a los que no nos queda de otra. Pero le aseguro que cuándo pueda me voy para el otro lado. Eso debería hacer Ud. que tiene más posibilidades que yo”.

Empecinado, intenté arraigarme otra vez. Aún creía en el estribillo machacado de “ser es estar”. La estancia debía costeármela de alguna manera. Mis anhelos profesionales se reducían al mínimo. Debía acariciar el paro absoluto o cambiar de opinión. Sólo sobreviviría en el Taltikpak al aceptar el trabajo y el sustento cotidiano. Sin cese arropaban mi anhelo. Negué desfallecer en el intento.

Me volví vendedor de cosméticos. Las relaciones de amistad valuaron mi potencial humano más que las profesionales. No sólo negociaba productos de belleza. Los promovía de salón a tienda, asegurando que acicalar el cuerpo revitalizaba el alma. La anatomía en envoltura nutría lo etéreo en su breve paso por la superficie terrestre. La única que le era dada a toda persona en experiencia, insistía al impulsar la mercancía. A menudo se reían de mi ocurrencia “de poeta y loco”. Les sugería que cuidasen la Mal-eta corporal como a diario limpiaban los cuartos de su casa. Debían asearla, ya que era única funda del alma.

No sólo a eso me dedicaba. También entrevistaba a las propietarias —mujeres en su mayoría— sobre la mejor manera de ofrecerles servicio. Había de indagar cómo estimular el producto en menoscabo de la competencia. En ese momento no lo percibía así, pero años después lo imaginé “antropología de la venta” o “arte (tekhne) del cosmos”. Llamado cuerpo humano, el microcosmos biológico lo ocultaban artefactos culturales según el rango de las colonias. Hacía trabajo de campo urbano en los barrios más distintos de la ciudad: San Jacinto, Santa Anita, el Mercado Central, la Avenida hasta las faldas del volcán en la Escalón. Vendía, entrevistaba, sobrevivía el regateo mundano.

Tal era el sino del regreso. Lo acepté casi un año para salir a flote financiero. Para evadir el suicidio corporal. Evité que mi alma transmigrara sin pasaporte al lugar de origen en el empíreo. Empero, me percaté que re-vivir en esa Comala de los comienzos ya no satisfacía mi empeño. Pude continuar indefinidamente. Ahí anduviera todavía, quizás de “mejor vendedor de Cuzcatlán”. Quizás de propietario de un salón, manicurista artístico. Quién lo sabrá.

El único obstáculo lo alzaba las zancadillas de mi reticencia. Esa terquedad inquieta me inducía a hurgar páramos inertes. Abrojos del olvido. Este desasosiego preparó la nueva travesía. Quizás sólo la distancia me concedería esa facultad de escarbar la condición humana de continuo giro entre zonas esparcidas como estrofas. En rima consonante, el viaje siempre me conducía a un lugar armónico al origen. De Centro América a “the center of America”; del país de la Siguanaba a la comarca de La Llorona. Según el hado de infancia. Por mano invisible, ya andaba jugado de nacimiento. Sólo reencontrar el musgo de la ciénaga me calmaría la sed.

“Entre más distantes y lejanas se hallen el amor y la amistad, más se arraigarán en el amparo”. Eso pensé. Había echado todas las suertes. Dos voces guiaron la decisión final. Una palabra, categórica en el rechazo; la otra, alentadora en la opción. Obediencia o vocación me planteaba la elección posible. “Su CV es excelente, pero aquí necesitamos gente de confianza”. Por el dictamen rector entendí que debía ceder a la autoridad partidaria si deseaba colmar mi deseo académico. El rédito político regía casi toda decisión universitaria en ese momento. En este breve momento de mi paso por la Tierra. A la deriva personal, mi falta de filiación a un partido ofuscó todo intento de trabajo en el área. Entonces especulé, “el Departamento 15 es uno de los tantos nombres que se le atribuye al Gulag tropical”.

Por otro lado, más vital, la voz disidente me aconsejó emprender de nuevo el viaje. “Ser es hacer. Si no haces nada te deshaces”, afirmó tajante en acento peninsular. “Importa la creatividad. Tu aporte creativo a esta sociedad. Ya no te afectará el lugar dónde estés. Antes que todo resuelve cómo proseguir tu vocación. El dilema de lograr tus objetivos profesionales. Hay que actuar. Vete lejos, incluso al otro lado del Mundo. Tal vez en las antípodas encuentres que lo más cercano e íntimo a ti —este país; tu “ser es estar”— sólo se revelarán en la ausencia. Lo inmaterial no se manifiesta en lo presente, sino lo descubre el abandono”.

“En los fantasmas de la memoria resucita lo abolido”, reflexioné. Debía trabajar otros cuantos meses, con mayor ahínco, y ahorrar. Además, debía conseguir trabajo para justificar la legalidad del viaje. En esa época pre-digital, las ofertas y solicitudes de empleo se hacían en papel. Acaso escribí más de cincuenta (50) cartas a universidades estadounidenses. No importaba dónde estuviesen. Interesaba ganarme la vida, de manera honesta, escribir y recobrar recuerdos polvosos. Sin cese emigraba hacia el Paraíso Perdido del extravío.

Los manuscritos que recogí —entre rocas, nopales y arena— en breve los diseminaré en granos. Las esparciré como caras vanas por el desierto inerte. Ninguna biblioteca de Cuzcatlán aceptó archivarlos. Quizás contrarían la memoria. En nombre de la memoria, siempre habrá que refrendar su antónimo que ol-Vida. A su imagen, mi cuerpo se desmiembra. En minucias sin valor político, mutante disgrega el páramo de la vida. Hasta aceptar mi verdadera condición de inmigrante perenne en la Tierra. El único hogar y patria los sellaría la Muerte. El retorno al origen celeste del alma intento prolongarlo lo más posible. Aquí permaneceré un buen rato, gracias a mi vocación de expatriado mortal en el reino material de este mundo.

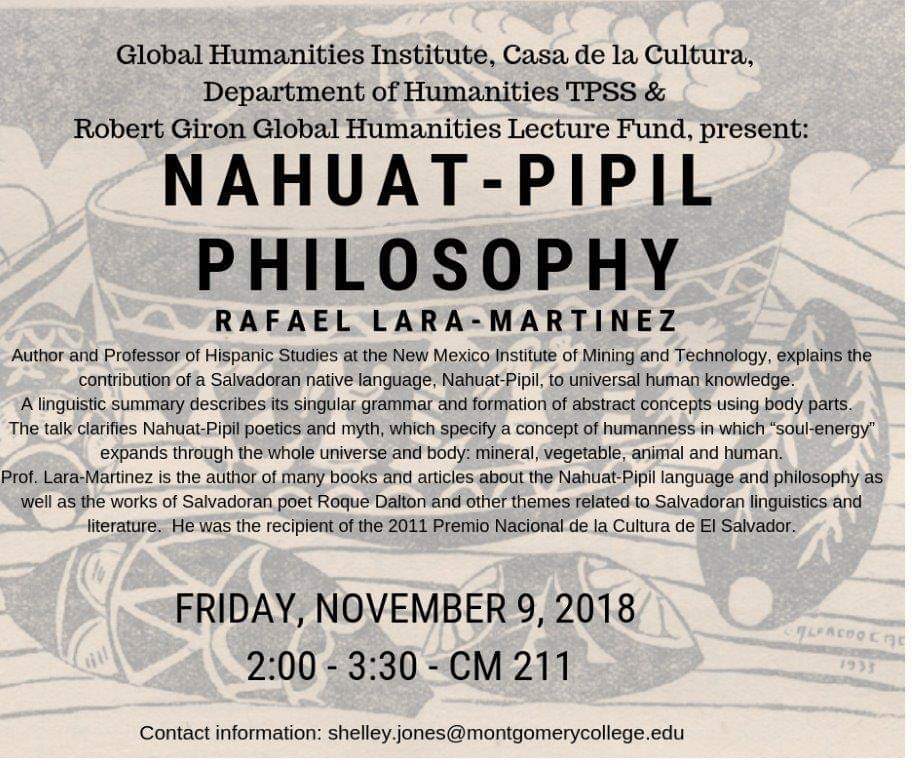

INSERTAR “FLORES”

Imagen de la poesía, las flores (anthos, xochitl, xuchit) son tan efímeras como el cuerpo humano, revestimiento facundo de lo íntimo. “Hacer flores de papel” equivale a “componer trova en verso y reverso”. Foto de Mercado (RLM, 1987)