Mi respuesta más inmediata: una supermadre es la de tiempo completo o la madre que fracciona sus horas para dedicarse al trabajo y a sus hijos; también lo es la madre soltera, la madre de una docena de hijos, la joven madre, etcétera. Todas lo son, me dije. Pero, en el Día de las Madres, opté por dibujar uno de esos rostros poco comunes de una supermadre.

En el año 2007 Rosario Pineda cumplió 27 años. Universitaria y con metas trazadas, Rosario, residente en una ciudad al norte de la capital, dio el siguiente paso a en su vida: ser madre. Logró quedar en cinta antes de los 30.

Hubo pocas complicaciones en la gestación. Las ultrasonografías practicadas pronosticaron que la concepción avanzaba en perfectas condiciones. “Es una niña”, le dijeron.

Antes de los nueve meses, en una medianoche, constantes dolores alertaron a Rosario. Fue atendida en un hospital público. Creyó por unos instantes que todo era pasajero, pero quería estar segura. Una doctora, con varios años encima, la examinó. Palpó una y dos veces. Un mal movimiento de la obstetra rompió la fuente. Rosario, intervenida de emergencia, tenía a la bebé ahogándose en sus entrañas.

Pasaron 18 horas; ingirió pastillas, le inyectaron suero, pero nunca dilató. Al neonato le hacía falta oxígeno. Los médicos se alertaron y corrieron contra el tiempo: Vale, la hija de Rosario, nació a través de una cesárea.

Sospechas de un mal

Vale creció. A los dos años podía caminar mas no hablar. Rosario pensó que debía darle más espacio, relacionarla con otros niños. Pero, aun así, las complicaciones fueron más evidentes: un llamado no atendido, una mirada perdida; las veces que corría a los brazos de Rosario, por miedo que mostró tenerle a la gente. Los largos llantos de la pequeña. ¿Entenderse? Complicado. Vale no comprendía.

Rosario se cansó de escuchar el mismo cuadro: “Hay que darle tiempo, Vale será haragana para hablar”. Supo que no era por holgazanería, su hija tenía un padecimiento.

Una segunda opinión de otro especialista confirmó la sospecha: la pequeña dio muestras de retraso. El autismo estaba muy cerca de ella.

Rosario procesó la película de todo lo que su hija podría sufrir si no hacía lo que estaba en posibilidad de hacer. ¿Pero hacer qué? Rosario, madre por vez primera, no tenía claro los caminos. Su lógica la hizo pensar en especialistas, acudir a médicos, sicólogos. Hacer de todo. Pero no le fue fácil. No es fácil cuando las puertas son cerradas y no hay contactos en algunos centros especiales con los que cuenta el país. ¿Uno privado? Su segunda opción, pero el costo se elevaba.

Decidida a que su hija mejoraría, Rosario tomó la mano de su hija y comenzaron las terapias. Los tratamientos fueron intensivos y los viajes semanales al Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA). Cuatro especialistas estaban a cargo de la nena. Pero no fue suficiente. En el CRINA, más que avanzar, veía a Vale estancarse. Las terapias que recibió junto a otros niños la volvían violenta. Mezclarla con pacientes con síndrome de Down no fue, quizá, la mejor decisión.

“Ella repetía lo que los niños hacían. Si ellos golpeaban, ella lo hacía. Si ellos gritaban, ella también. No avanzó y tampoco mejoró su habla”, recuerda. Vale llegó a los seis años en similares condiciones y Rosario comenzó a quedarse sin alternativas.

Si bien Rosario sabía que su hija padecía una enfermedad delicada, también sabía que el camino que ambas tomarían no estaría libre de complicaciones. “Pensé en la discriminación que sufriría al ver que no reacciona como debe de ser. Luego en la educación, la dificultad para acceder a estudios. Y pensé en el peligro o los riesgos que correría porque no puede expresar lo que siente”, repasa Rosario sobre el momento difuso que atravesó.

El nuevo tratamiento fue decisivo: Vale entró a la escuela. Partió su día al presenciar clases de preparatoria durante las mañanas y se convirtió en oyente de primer grado por las tardes. Al convertirse en alumna de primer grado, asistía a preparatoria. Pasó a segundo y recibe clases del grado anterior. Al cumplir los siete, logró reconocer los números y ya lee un poco.

Rosario tuvo que aprender de pedagogía y sicología. Aprendió a actualizarse sobre qué pasa en la cabeza de una persona con síntomas similares al autismo. Aprendió a que no fue fácil saber entenderse con Vale; sobre todo, cuando está entre alcanzar la normalidad o caer en un padecimiento. Ella hoy lo reconoce.

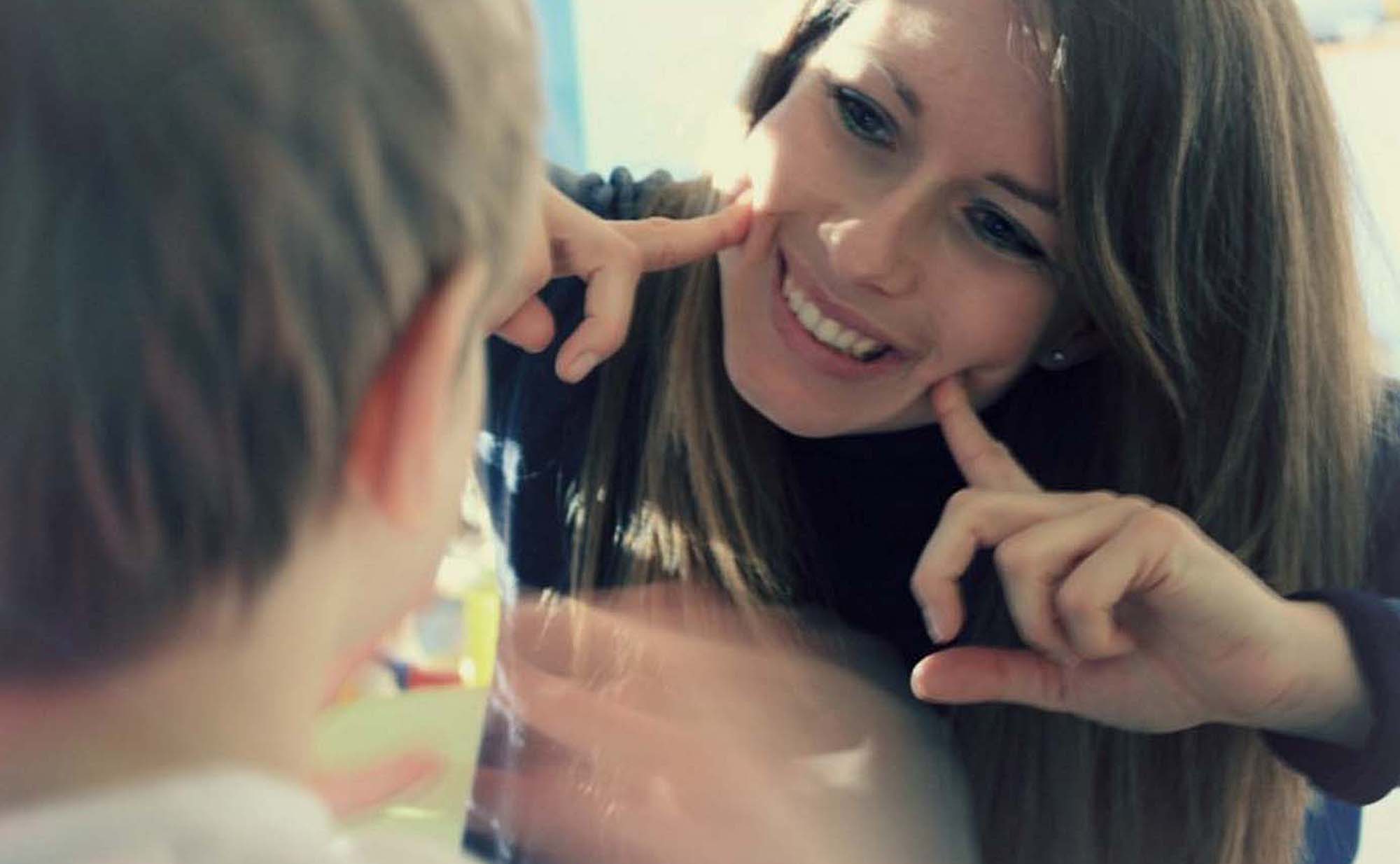

Rosario también sabe que, de no haber hecho lo que hizo, jamás habría logrado sentarse por las tardes y explicarle conceptos, términos, colores, letras, de sumas, restas. Rosario lo consiguió. “Ella pasa conmigo hasta que duerme. Cuando no está en el colegio está conmigo. Hace las tareas hasta donde puede, yo tampoco la fuerzo a que haga lo que no entiende, o se frustra”.

Vale, ahora con ocho años, necesita mucha dedicación y atención. De quedar sola un instante, corre el riesgo de accidente. Su madre sabe que falta mucho que trazar, pero los cimientos de la vida de Vale los construyen juntas: “Ahora cada cosa que hago es pensando en cómo evito riesgos para ella”.