Poco importó que fuera la peor goleada en la historia de los mundiales. Poco importó que se burlaran de nosotro.Pero luego del remate frustrado del “pájaro” me quedó la pelota, tuve la cabeza fría para colocársela con fineza al costado izquierdo del portero húngaro. Después la felicidad: celebré ese gol como un loco alegre. La mente se paralizó. No pensé en nada. Yo solo corría hacia adelante. Corría, brincaba y gritaba, todo al mismo tiempo, como si esa anotación nos hiciera campeones del mundo.

O sino dígame usted: sin importar la circunstancia ¿cuántos jugadores del mundo han anotado en un mundial? ¿No es cualquiera verdad? Pero ni ese gol, ni los que anoté con el Águila y otros clubes, cambiaron mi disciplina y pasión por este deporte al que me debo desde los siete años.

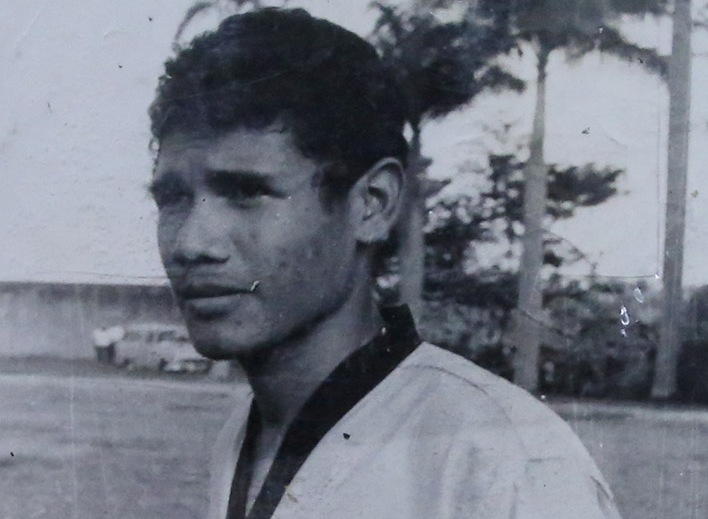

A mí nunca me gustó que me dijeran “Pelé” Zapata. Yo soy Baltazar y ya estuvo. Ese apodo me lo pusieron a la edad de ocho años, cuando yo jugaba en la esquina de la casa de un exarquero del Águila “Tentación” Ramírez. Él decía que yo le recordaba a Pelé cuando jugó el mundial de Chile 62. Él fue el que me puso así y nunca me lo pude quitar.

Lo que nunca me pude quitar tampoco, y que fue mi pasión desde niño, fue el fútbol. Yo empecé a practicarlo en la calle, a la edad de 7 años, en el Barrio San Francisco de San Miguel. Allí nací y me crié. Ese barrio era conocido por las “patas chucas”, porque hacían ladrillos.

Jugábamos en las mañanas antes de entrar al centro escolar Confederación Suiza; jugábamos dentro de la escuela y jugábamos después, hasta las nueve de la noche. Al frente de la calle, en una lamparita, ahí nos quedábamos. Andábamos las uñas de los pies del color del polvo y la sangre. A veces uno le pegaba a una piedra y, como en la noche casi no se miraba nada, más duro se golpeaba.

Recuerdo que mi mamá me castigaba cuando llegaba tarde y me tenían que mandar a traer. Ella me pegaba con un lazo mojado y también me hincaba en maíz. Le daban permiso a uno pero también tenía que cumplir el horario. Yo me crié con ella, María Cristina Ramírez. Mi papá, Francisco Antonio Zapata, era jornalero y murió cuando yo tenía 14 años. Ellos no eran casados, así que yo soy Ramírez Zapata.

Lo del fútbol creo yo que, en parte, es talento que uno lo trae desde la genética. Mi papá era muy aficionado. Tuve un tío que jugó en primera, Miguel Ramírez se llamaba. Mi hermano Francisco Antonio jugó también en primera división con el Atlante, Firpo, Limeño y Águila. Él fue el que me guió; jugaba de delantero.

Mi familia siempre me apoyó. Mi papá me regaló la primera pelota, que costó como dos colones. Era de hule, color celeste y gris, de las que vendían en el mercado. La cuidaba muchísimo hasta que tres días después se me ponchó en uno de los alambres que había por la casa. “Ya no te vuelvo a comprar otra” me decía papá, pero siempre me traía una nueva y yo invitaba a mis amigos a jugar en el patio de la casa.

Jugando con la Confederación Suiza gané tres campeonatos y destacándome como goleador. En un partido empecé con zapatos de taco. No estaba jugando bien y el profesor me preguntó que qué me pasaba y yo le dije que los tacos me quedaban socados. “Quitátelos pues, si no te voy a castigar cuando lleguemos a la escuela” me dijo. Dio resultado porque ganamos la final 3-1 y yo metí dos goles, aunque terminé jugando a “chuña”.

Yo era “pachito”, morenito. En aquellos tiempos era bien difícil, no como ahora que los cipotes se alimentan bien. Los defensas me empujaban pero yo ya tenía las mañas para quitármelos, que aprendí de la calle. Siempre hacía amagues y ellos solos se caían; eso sí, yo con ellos no chocaba porque perdía, era lógico. Cuando empecé en el Águila ellos me pusieron en forma, me vitaminaron, desparasitaron y todo lo demás.

Desde pequeño iba al estadio aquí en San Miguel a ver al Águila, con un señor que siempre me invitaba. Yo lo esperaba a la entrada, pero un día no llegó. Pero a la par mía había otro que ya me conocía.” No, es que estos cipotes mucho van a molestar allá adentro” dijo, pero de igual manera me metió.

Siempre que iba me saltaba la cerca, solo para tocar a mi gran ídolo, Juan Francisco “Cariota” Barraza. “¿Qué querés?” me decía, entre enojado y cansado. Sea como sea me fascinaba estar ahí a la cerca de un jugadorazo, porque desde niño siempre estuvo en mi cabeza ser como él.

Tuve la oportunidad de formarme en un equipo desde los 10 hasta los 12, era el Córdova Infantil, fundado por “Peché” Córdova. Para esa edad yo ya tenía experiencia porque en el barrio, cuando jugábamos, los de 15, 16 años me invitaban a jugar. Al principio ni me volvían a ver, pero cuando vieron que metía goles me rogaban para que volviera a jugar con ellos.

Salto al profesionalismo

Estudié en Confederación desde séptimo grado hasta primer año de bachillerato, después estuve en el Colegio Politécnico Centroamericano en la Universidad Gerardo Barrios, administración de empresas pero solo duré un año. Hice unos exámenes para entrar a la nacional pero la cerraron por la guerra.

Debuté en primera división a los 17 años de la mano de un brasileño que estaba de entrenador del Águila. Yo estaba en el Dragón a los 16 años, en la liga de ascenso. Él me llevó a entrenar ahí, los del club me llevaban a comer y todo.

Me decían que tenía todas las condiciones para jugar ahí, pero no me convencieron. Es que ahí estaban grandes jugadores con mucha experiencia, como Mon Martínez y el brasileño Carlos Alberto. A ese le zampé el túnel y me siguió para pegarme, yo bien pequeño todavía. No regresé. Me fueron a buscar a la casa pero yo no quería. Ese brasileño Carlos Alberto era cholo, matón, era el defensa central del Águila en ese tiempo. Volví cuando lo vendieron a otro equipo porque nunca demostró compañerismo.

El debut con Águila fue un partido 0-0 contra un “equipón” que andaba la Universidad Nacional. Yo estaba nervioso porque lo que me dijeron fue que habían vendido a varios jugadores del Águila y como delantero me dieron la oportunidad, “usted tiene que llenar los zapatos de estos tipos” me dijeron. Perdí varios goles, recuerdo bien.

La familia estaba contenta porque yo jugara fútbol. Cuando empecé a jugar en primera división fui el sustento de mi familia. Mi primer salario como profesional se lo di a mi mamá. Solo me quedé con 5 colones para viajar en el bus.

En el segundo partido, que ya había agarrado confianza, jugamos en el estadio “Flor Blanca”. Era el preliminar del partido que jugaría la selección de El Salvador frente a Rusia. Nosotros jugamos contra la Universidad Católica (UCA) les anotamos tres goles, y yo les metí dos de volea. Esos fueron mis primeros dos goles. El estadio estaba lleno y ahí me di a conocer. En ese año me nombraron el novato del año, a los 17 años. Al siguiente, en el 72, fuimos campeones.

En mis inicios como profesional era puntero izquierdo, luego centro delantero. Fui campeón goleador dos veces luciendo siempre el 9 en la espalda. Después evolucioné a mi posición favorita: volante creativo, el clásico 10 viniendo desde atrás.

Era fuerte e inteligente dentro del área. A mí me daban un espacio y la metía. Me gustaba el toque, pero llegando al área no hay que andar con pasecitos. Había que matar.

Esas cualidades las fui desarrollando a pura experiencia y con lo que me enseñaron los técnicos. Pero uno el gusanito ya lo trae. Aquí hay mucha gente que tiene talento en el país pero hay que buscarlos y hay que enseñarlos.

Hay cuatro personajes que me marcaron de por vida: mis padres, el finado Cariota Barraza y la calle. Ese fútbol de la calle que practicábamos era limpio, con mucho amor. Luego muchos otros, como el profesor Miranda, que me ayudó a buscar una posición, o el profesor Hernán Carrasco Durán. Son tantos que estas páginas no alcanzarían para mencionarlos a todos.

De ellos aprendí la disciplina, mi principal principio. Contrario a muchos jugadores, a mí me gustaba entrenar, llegaba antes y salía de último practicando tiros libres. Con razón nos molestaban cuando íbamos a la selección porque nos decían que los migueleños estábamos dos horas antes para todo.

La aventura de jugar en el exterior

Durante los setenta los dirigentes de los equipos de primera tenían atados a los jugadores. A mí me pretendían el Fas y el Atlético Marte y para yo jugar con alguno de ellos tenía que pagar un finiquito, la cantidad que pidiera la dirigencia de Águila. Para jugar afuera no tuve dificultad porque yo era el dueño de mi pase.

Mi primer equipo en el extranjero fue Cartaginés de Costa Rica. La transacción costó 10 mil dólares. Eso fue en 1977.

Estuve un año y medio ahí y no fue fácil. Era el equipo del departamento más frío de Costa Rica. Imagínese pasar del calor de San Miguel a un congelador como Cartago, pero le hice frente a la adversidad. El primer partido que jugué metí dos goles y ya la semana ya me quería venir. Siempre he sido muy apegado a esta tierra.

Miedo no existió de mi parte. Había un defensa moreno, Julio Fuller, del equipo Limón. Me quería “salvequear”. El primer partido que metí los dos goles me dijo: “mirá guanaco, cuídate que te voy a pegar”. Yo le dije que tenía un buen concepto de él y no me gustaba insultar. Pero no caso hizo, entonces le di un solo codazo en el pecho y él me tiró unas cuantas patadas. Yo para eso era cosa seria.

Antes de irme de Costa Rica regalé a mis amigos todo lo que tenía porque no quería andar nada que me recordara ese clima de Cartago. De ahí me fui a jugar con el Puebla de México, pero le cuento ¡Ahí también hacía tremendo frío en las noches!

Futbolísticamente no me costó adaptarme a ningún equipo ni aquí, ni en Costa Rica ni en México. Aprovechaba la experiencia de haber jugado equipos colombianos, con la selección de Ecuador, o el Newell’s Old Boys de Argentina, al que le yo le marqué 2 goles. He tenido bastantes partidos internacionales, hasta perdí la cuenta en cuántos participé.

Todos esos juegos, aunque fueran amistosos, hicieron que cuando defendiera los colores de la selección nacional lo hiciera sin ningún pánico y con mucha responsabilidad. Tanto así que entré de cambio aquel 15 de junio de 1982 en Elche, para enfrentar a Hungría, sin que me temblara un solo músculo del cuerpo.